数年前から、歴史ものの企画を担当させていただくこともあり、吉川弘文館さんの『歴史手帳』を買うかどうか、毎年迷っては、やめる、ということを繰りかえしてまいりました。というのも、これまでの歴史手帳は、わたしにはちょっと小さすぎて使いづらそうだったんですよね。

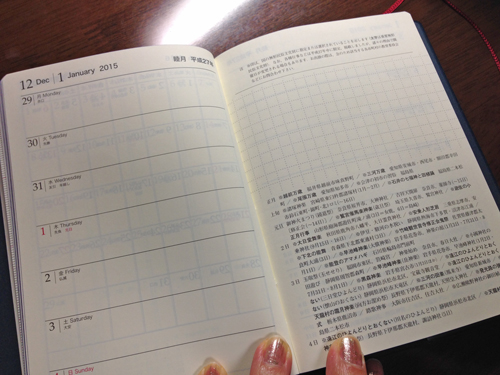

あまりにも充実した付録の数々は、あまりにも、あまりにも魅力的ではありますが、しかし普段使う手帳として考えますと、ちょっと二の足を踏んでいて、写真のようなトラベラーズノートブックシリーズを使ったりしておりました。

ところが、今年は、なんと60年ぶりの改定で、文庫サイズまで大きくなって登場したではありませんか~!!!

ううう、もうすでにトラベラーズノートの2015を買ってしまっていたので、本当に悩みましたが、……手に取ってみますと、わあ、もうやっぱりいいわ。買うしかないわ、と観念しました。

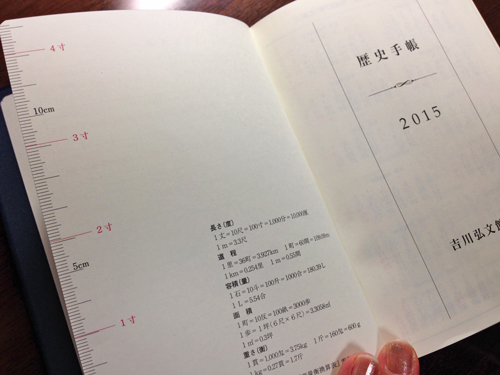

(まずこの左ページの一寸二寸がセンチメートルとは微妙にずれてるところに、ハートを射抜かれますよね)

細かい話ですが、私が「おお!」となった付録は…

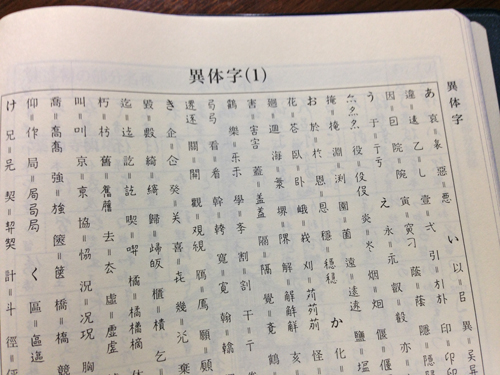

改定版の今年から新しく追加されたという「官職の唐名」「名数表」「異体字」など。これはもう理屈じゃなくみてるだけで楽しい。

「近世宿駅一覧」「度量衡換算表」「国宝史蹟一覧」「官位相当表」「日本歴代表」なんかは、仕事でかなり使うことになると思います。これらはいつもはネットで検索したり、辞書でその都度確認したりしてるんですけど、手帳ですでにあるというのはいいな。外出時には絶対役に立つ……。

そして、やっぱり魅力的なのは、この週スケジュール表の右ページにある行事一覧ですよね。これは前からありますけど本当にすごい。

楽しいなあ。

楽しいなあ。

本当にこの手帳、楽しいですよ!

ここ数年使ってきたトラベラーズノートシリーズもシンプルでいいんですけどね。でも来年はこちらをメインに使うことにしようと思います。

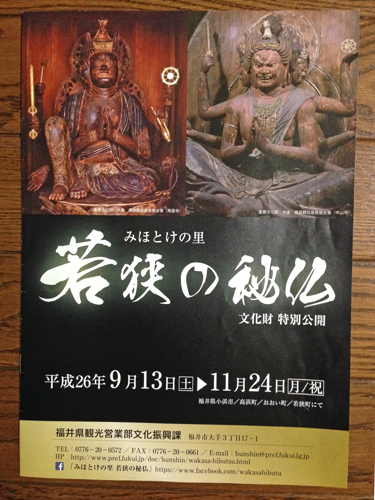

この情報をもとに、旅の予定を立ててもいいなあ。ワクワク!