今年の根津美術館のスタートは「動物礼讃」展。でした。なぜ過去形かと申しますと、先週で会期が終了してしまったからなのですね~^^;。

え~!行ってみたかったのに!という方はすみません。

お知らせするのがだいぶ遅くなってしまいまして…。

実は私事ですが、2月はものすごくドタバタなスケジュールだったのですが、どうしてもこの展覧会は行きたくて、かなり強引にスケジュールに入れこみました。

と申しますのもですね。

根津美術館のシンボルともいうべき「双羊尊」の、世界で唯一同じような「尊」である大英博物館所蔵の尊が、並べて展示される、と言う奇跡のような展覧会だったからなのです!!

実は、私、古代中国の青銅器大好きでして。

幸いなことに、日本は世界でも有数の中国古代青銅器コレクションがあります。奈良博の坂本コレクション、泉屋博古館の住友コレクションなど、数・質ともにものすごいクオリティだと思うのですけど、も。

私も、たいがいマニアックな趣味と言われるのですが、石造物にしても、仏像にしても、けっこう同好の士は多くいるもので、一緒に観に行ったり、語り合ったりできるのですけど、なぜかこの青銅器だけは、語り合える友に未だ出会えておりません。

なぜなんだ…

でも、いいんです。一人でも好きなものは好きなんです!

さて、そんな愚痴はさておきまして、中国古代の青銅器についてものすごくざっくりご説明しますと、殷の時代(紀元前17世紀ぐらい)から、祭祀や儀礼専用の器材として多く作られました。ちなみにこの「尊」というのは、今風に言えば、お酒を入れる壺のことです。

中国古代の青銅器の魅力は、(細かい理由は大きく省きましてざっくり申し上げますが)なんといってものそデザインだと思います。

蝙蝠、羊、フクロウ、といった実在の動物をデフォルメし神の如くになったものや、想像上の神獣である「饕餮(トウテツ)」を文様化したものなど、動物たちが色濃く登場します。

私個人としまして、青銅器づくりの神業的な技術力にも瞠目しますが、やはり何と言ってもこのおそろしくもかわいらしいデザインに魅了されてしまった、と思います。動物好きにはたまらん!と思うのですけども。

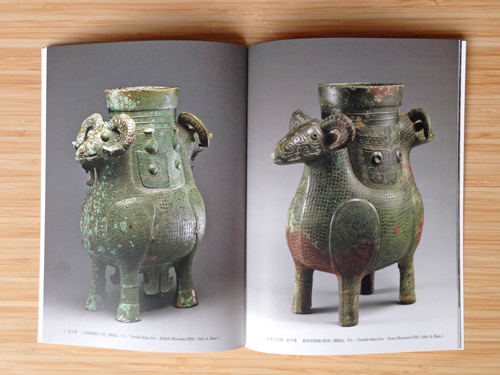

上の写真は、図録からの転載になりますが、ちょっとご覧ください。左側が、大英博物館所蔵で、右側が根津美術館所蔵のものです。

驚くほど、構成要素は似ています。しかし、何かが決定的に違うように思います。

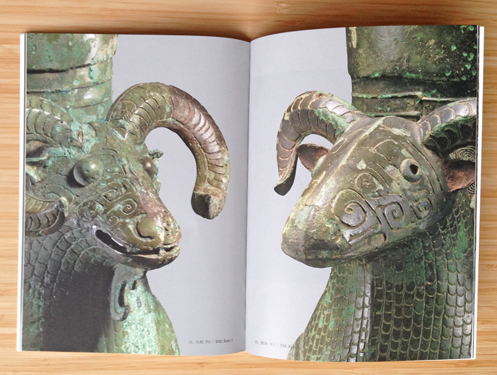

文様の違い、足の間の飾りのあるなしなども違いますが、すごくわかりやすいのはこの顔の表情かもしれません。

大英博物館のほうがよりリアルな感じで、生きものに近い、根津美術館のほうはより洗練されて柔らかで、デフォルメが進んでいます。

いうなれば。

万葉集と古今和歌集、ほどの違いがある……。

いや、もっとわかりやすく言うと、土門拳さんと入江泰吉さんの写真程に違いがある……。

そんな感じ?がしますね(あれ、なんか遠ざかってる??。

どちらも好み次第とは思いますが、根津美術館の所蔵の右側のほうは、なんとなくなるほどな、と思います。お茶人は間違いなく右と左がありましたら、右を選ぶんじゃないかな。お茶人、というよりも日本人、といったほうがこの場合は正しいかもしれませんが。

さて、この二つ、ではどういう関係性にあったかというと、よくわからない、というのが研究者の答えのようです。

ただ、作られた場所はおおよそ同じ地域(おそらく湖南省)で、作られた時期もだいたい紀元前13世紀から11世紀ぐらい、ただし大英博物館所蔵のもののほうが、すこしだけ古いだろう、と考えられているとのことでした。

なんと言っても、今から3000年ほど昔の話ですから。そりゃ、よくわからないですよね。しょうがないしょうがない。

でも、本当にこれぞ、ロマンですね!まさに眼福でした。

根津美術館

http://www.nezu-muse.or.jp/