温泉に必要なもの。

それはまず第一に、温泉ですよね。そりゃそうだ。

そして第二は、人によって割れてしまうかもしれませんが……

それはもう、

そうですよ、そうですよ。

「温泉まんじゅう」ですよね!?!

温泉街には間違いなく温泉まんじゅうがあり、あのホカホカした湯気がね、堪らない付加価値を加えてくれます。

幸せの湯気ですよ、あれこそ!

もうだいぶ経ってしまいましたが、4月のまだ少し肌寒いときに、群馬の草津温泉に行ってきました。

埼玉に生まれ育ちながら、お隣県にある草津温泉に行くのは初めてです。

草津温泉に行くと決まって、まず私がしたことは、ネットで、「群馬、草津温泉、温泉まんじゅう」と入力して検索することでした。

以前の私なら、有名どころのお店を全部試食して選んだと思いますが、最近は年を取って食が細くなってしまったので、あまりたくさん食べられないのです。なので、ここは絞り込みが必須です。

そして、熟考し、一つのお店を選び出しました。

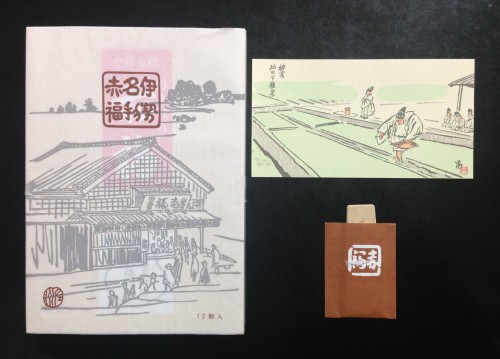

それが今日ご紹介する「ちちや」さんです。

いやあ、それにしてもね。本当にヘタレになりましたよ。

宿でご飯食べたらもう、おなかいっぱいで食べきれないし、揚句買い食いしたくてもお腹が減らないからできないんですよ(涙)。

なのに、人生最大の体重なのはいったいなぜ?

……この不条理!(不条理じゃなくて年とったってことですわね)

なので、仕方なくお土産で買って帰りました。

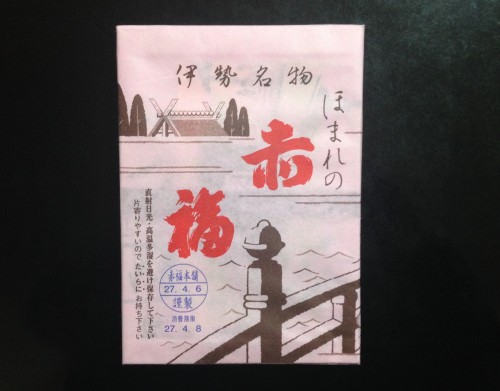

こちらがそのちちやさんの温泉まんじゅうです!

こちらがそのちちやさんの温泉まんじゅうです!

こちらは、二種類ありまして、白い方が「二色あんまんじゅう」、茶色い方は「茶まんじゅう」です。

こちらは、二種類ありまして、白い方が「二色あんまんじゅう」、茶色い方は「茶まんじゅう」です。

私が熟考して、ちちやさんにしたのは、この「二色あんまんじゅう」がぜひとも食べたかったからです!

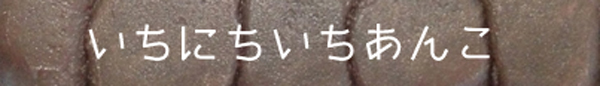

これが、そのうわさ?の二色あん!

中央に見える黄色いあんは、栗あんで、その周りをアズキのこしあんで包んであります。

このあんこが絶妙で、正直栗あんの風味、消えちゃうんじゃないの?と食べる前は思っていましたが、大丈夫、しっかり栗あんの風味と味を感じます。

こしあんもさらりとほどけるような感じですが、これはこれで「ある」という感じ。なるほど、これは確かに「二色」あんです。いい意味でちゃんと独立しています。美味しいです。

皮のほうはもう柔らかくて、あるのかないのかわからないほどさらりとなくなってしまいます。

あああ、これはふかしたて、もっと美味しかっただろうなあ。

いくらお腹いっぱいでもこれ一個くらい食べられただろう、私のバカ!とあんこ者として自分をいたく叱りつけました。

これからはこういう失敗はしないようにしないと…

茶まんじゅうのほうも、美味しかったです。こちらは黒糖味の皮と粒あんの、非常にオーソドックスな温泉まんじゅうでしたよ。

次回、草津に行く機会があったら、両方とも深下手をいただきたいと、改めて心に誓いました。

そして、温泉まんじゅうは、やはり「LIVE」だと!

その場で味わうということが何より大切なのだ、と肝に銘じました。

ちちや

http://www.honke-chichiya.com/