明治・大正を生きた大実業家たちの文化力がすごすぎる

皆さん、もう行かれました?

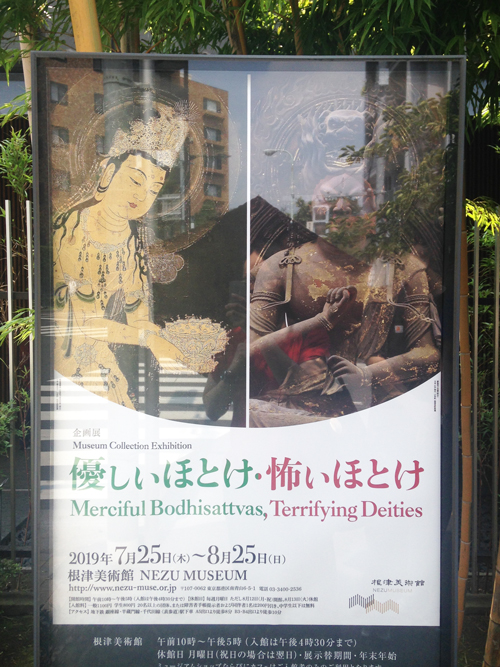

根津美術館さんで開催中の特別展「優しいほとけ・怖いほとけ」展。

いや~。ほんと会期短いので、早めに行ったほうがいいですよ!見逃さないように!!

それにしても今夏は、偶然なのか何なのか、横浜美術館では「原三渓展」開催中ですし、ほんともう贅沢の極みですね。

青山(せいざん)翁こと根津嘉一郎(初代)は、山梨の豪商出身の実業家で、「鉄道王」と呼ばれます。原三渓は、横浜の大生糸商。二人の共通点は、高名なお茶人であり、文化に造詣が(ものすごく)深かった、という点でしょう。

私はこれまでも、横浜の「三渓園」には何度もお邪魔してますし、根津美術館も何度も拝見してますが、そのたびに溜息をついています。

今回も改めて庭の方も見てきましたけど、いやもう本当に、こんなすごすぎるコレクション、当時のカオスな状況がなかったら、到底無理ですよ。

何の説明もなく、シレッと置いちゃってますけども、この石塔マジやばい。この百済っぽい佇まい。ほれぼれします。

それにしても、こういうすごいものを、個人で買えるってどういうこと?と、溜息と共に思います。混乱の時代ならではだと思いますが、今ではできませんね。

この石柱も、ものすごくハイレベルな珍品と言っていいと思います。単に私が不勉強だからかもしれませんが、他では見たことないですもの。四角柱の一面には五輪塔、その隣の一面には大日如来(金剛界)が彫られてるんです。

五輪塔のかたちからして、中央文化に造詣の深い(と言うかど真ん中な)、ハイクラスな石大工さんの手によるもので、鎌倉中期くらいかなあ、と無責任に憶測してますが、どういうふうに安置されていたのか、まったくわかりません。標柱として辻に置かれたんだとすれば、極めて特殊な場所に置かれていたはずです。大日如来像を彫りだしてあるのに、五輪塔もだなんて、どんだけ強力なのかと思うんですね(大日如来も五輪塔も意味合いは同じです。どちらかで十分にその役割は果たすものなのに、なんで重ねた?と思うんです)。

五輪塔のかたちからして、中央文化に造詣の深い(と言うかど真ん中な)、ハイクラスな石大工さんの手によるもので、鎌倉中期くらいかなあ、と無責任に憶測してますが、どういうふうに安置されていたのか、まったくわかりません。標柱として辻に置かれたんだとすれば、極めて特殊な場所に置かれていたはずです。大日如来像を彫りだしてあるのに、五輪塔もだなんて、どんだけ強力なのかと思うんですね(大日如来も五輪塔も意味合いは同じです。どちらかで十分にその役割は果たすものなのに、なんで重ねた?と思うんです)。

……閑話休題。

一つ一つが、いわば「本筋的にすごいものばかり」なのですね。ほんとに、よくもまあ手に入れたものだと、改めて感心してしまうわけです。あの頃の実業家の皆さんには、文化の担い手であるという自負と教養、美意識や思想があったんだなあと思います。今の時代、こういう思想や美意識を持った実業家と言うのは、なかなかいないでしょう。

改めて青山翁の選別眼と美意識・思想の凄さを思う

石造美術的な鑑賞をしても、根津美術館はきりがないので、今回はこの辺にしまして、本題に入りましょう。

まず非常に個人的な感想で恐縮ですが、今回の展示を見て、私は自分自身の成長を感じました。密教の本を書かせていただいたことが、私にもう一つの目を開いてくれたかも、と思ったんです。

これまでは、仏像偏愛主義者なために、仏画をちゃんと見ていなかったんですね。しかし、今回は、仏画の方にも十分に注意を向けて参観できました。

先に結論を言ってしまえば、庭の石造美術と同じように、「こんな本筋のものを個人で買っちゃうなんて、いったいどうしたこと!?」という仏画が目白押し。特に密教系の仏画の豊富なことと言ったら…。

コマゴマと「おおおお」と呟きながら、ひたすらガラスにへばりつくように拝見しましたが、なかでも次の二点は、本当に本当にすごかった!

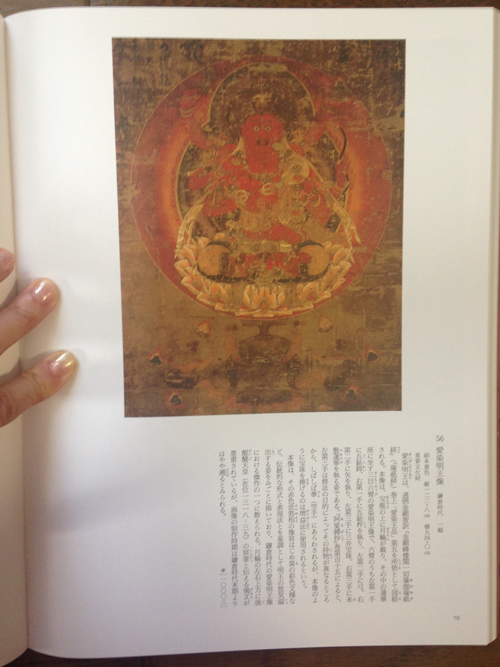

まずはこちらの「愛染明王像」〔鎌倉時代、重要文化財。写真は図録『根津美術館蔵品選~仏教美術編』より引用〕。

この図録の写真では、残念ながら、実物の凄さを全く認識できません!!実物の「愛染明王像」は、この写真の百倍すごいです。これまで見た愛染明王の中でも、けた外れに美しいのです!!ほんと、桁外れです!

そして、同様に桁外れがもう一つ。

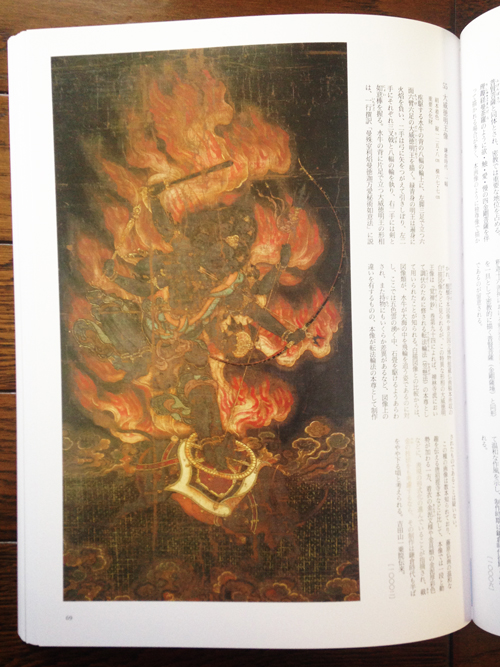

こちらの「大威徳明王像」〔鎌倉時代、重要文化財〕!

これもこの写真の百倍蓮素晴らしい!信じられないくらい美しかったです。大威徳明王像の中でも、まさに傑作だと思います!!

他に、非常に印象に残ったのは、不動明王像数点です。あれだけハイクオリティのものが、台密系・東密系合わせて様々なパターンでずらっと並んでいる様は、じつに圧巻でした。すごかった~~。

ううううむ。思い返してみても、本当にすごかった。やはり、もう一度見に行ったほうがいいかもしれません…。

それくらい、今回の展示は壮観でした。仏教美術に少しでも興味があったら、絶対に見たほうがいいですよ!そして、青山翁のすさまじいまでの美意識と思想を堪能してください!

ぜひ、皆さんも足を運んでくださいね!!

(むとう)