ついに今月の27日、第50作めが公開!

『男はつらいよ』シリーズが始まったのは、1969年。そして、主演の渥美清さんが生前出演された最後の作品(48作)が公開されたのが1995年。つまり26年間も毎年欠かさず公開され続けたということになります。本当にすさまじいとしか言いようのない破格のシリーズです。

そして、特別篇である49作は1997年に公開され、さらに22年が経過して今年、2019年。シリーズ第50作『男はつらいよ お帰り 寅さん』が、12月27日に公開されます。

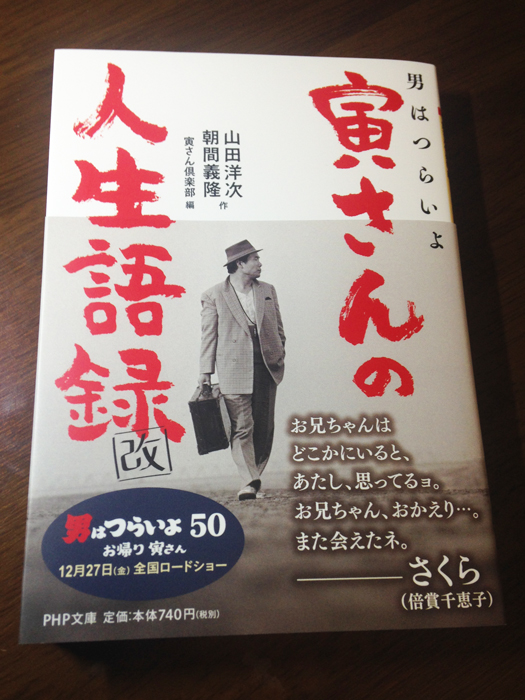

そんな記念すべき今、『男はつらいよ 寅さんの人生語録・改』が刊行されました!

本作は1993年に同じくPHP文庫から出版されていたものに、修正・再編集し、「改」として再出版したものです。一度出版されていたものではありますが、内容に関してはかなり変更しております。というのも、元々の本は台本を元に言葉を抜き出しているのですが、今回はすべて映像から言葉を抜き出しているんです。これは、かなり大きな違いですよ!!もし前作をお持ちだとしても、こちらは買っていただいて損はないと思います!

いえ、持っている方こそ、ぜひ買っていただきたい!

編集が申し上げるのはおこがましいですけど、しかしそんなことを申し上げたいくらい、この言葉の一つ一つには、思いを込めています。何度も何度も映画にあたりながら、修正を繰り返しました。口語が過ぎて、ある意味読みづらいところもあるかもしれませんが、今回は少しでも名優の台詞の空気感、口語ならではの息遣いをできるだけ再現したかったのです。

美しい言葉の数々

今回、このお仕事をお手伝いするにあたり、作品を見直した私は、その言葉の「日本語」の美しさに瞠目しました。

マニアの皆さんにはお叱りを受けてしまうと思いますが、『男はつらいよ』は、親と見るお馴染みの映画というかんじで見てきました。しかし今回仕事として見直してみると、これが……。一応、小説などの編集の端くれとして、言葉を読む日々を送っている自分からして、思わず「これほど美しいものか…」と息をのんだのです。

そして、その言葉を表現する寅さん(渥美さん)をはじめとした俳優の皆さんの台詞・音がまた美しい。なんとすごい作品なのか、と唸りました。

こちらの本でご紹介しているほかにも、好きな言葉が無数にあります。いろんな方がおっしゃる通り、まさに名言の宝庫なのです。人によって千差万別でしょうし、精神状態によっても響く言葉は違うでしょう。それから、映画を見ているか見ていないかによっても、違ってくるんじゃないかと思います。

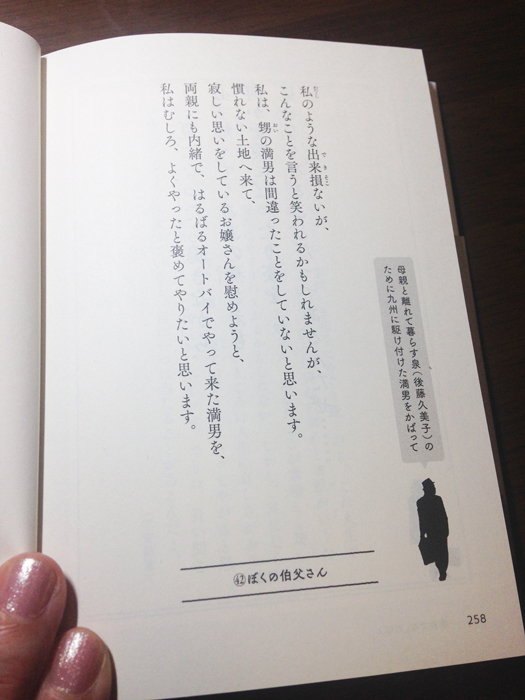

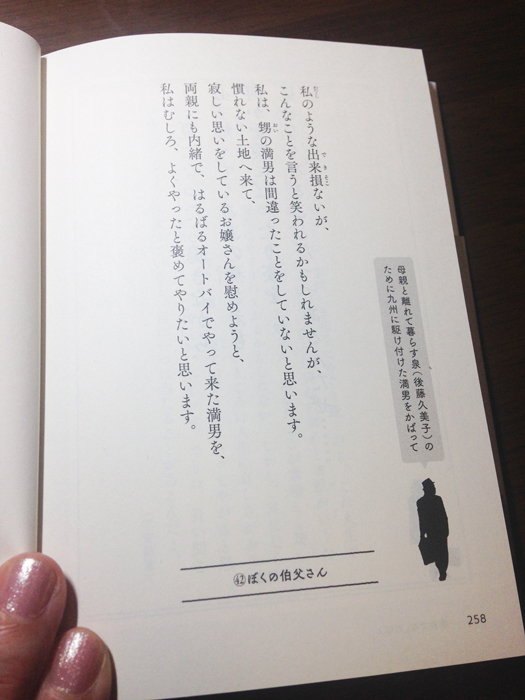

例えば私は、この台詞が好きでたまらないのです。↓

普通の台詞すぎますか? しかし、映画でこのシーンを思い起こすファンの皆さんにはわかってもらえるんじゃないかと思います。

この言葉は、抑制のきいた静かな口調で、丁寧に語られます。思い込みの強い泉の義叔父さんに、腰を低めながらも、きっぱりと言う、その姿のかっこいいこと。そしてその言葉の美しいこと。

うーん、これはやっぱり映画を見てほしいなあ。音も聞いてほしい。

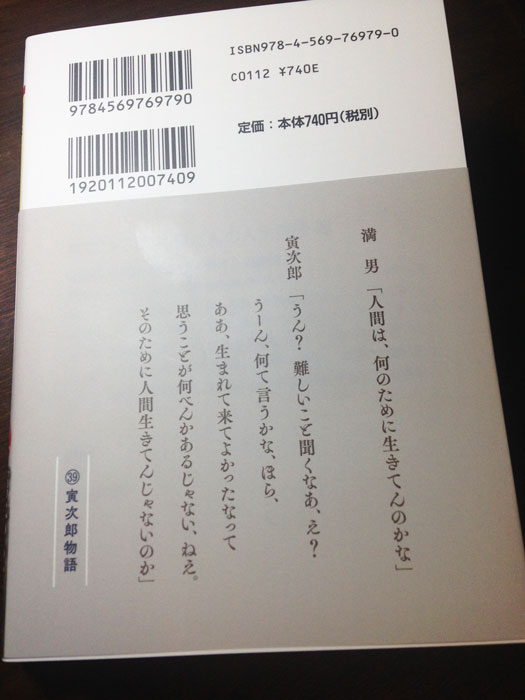

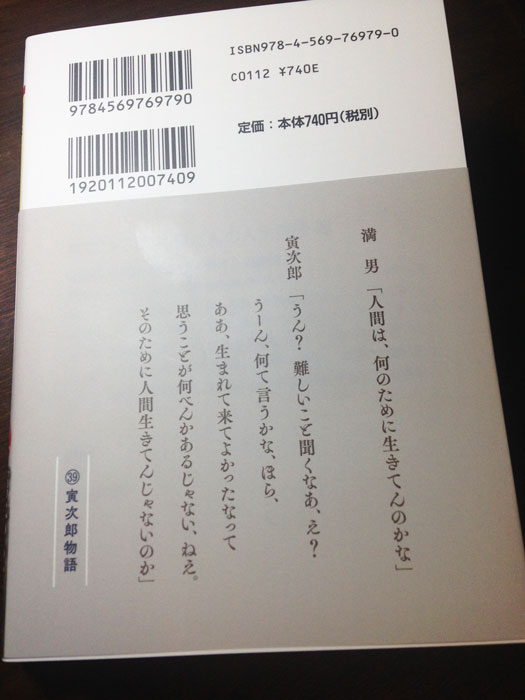

そして、こちらの名言も好きです。これは映画を見たことがなくても、なにかこう、ぐっとくるものがあるのではないかと思います。

ちなみに、一緒に編集を担当してくださったN編集長はこの名言が大好きだとおっしゃってました(そしてオビ裏に選んでらっしゃいます)。わかるわ~。

…と書いてきて、ふと気づきました。私ときたら計らずとも、「伯父と甥」の言葉を二つ選んでますね。別に狙ったわけじゃないんですが、私はこの二人の優しい関係が好きなんだってことでしょう。

『愚兄賢妹』

それから、名言としては今回上げていませんが、さくらの「お兄ちゃん!」と呼びかける声が大好きです。

もともと『男はつらいよ』は『愚兄賢妹』という仮タイトルで、TVドラマ放送寸前に『男はつらいよ』となったという有名なエピソードがありますが、最初のタイトルというのは、やっぱり本質を表していると思います。『男はつらいよ』は、寅さんとさくらの物語なんですよね。

そう言う意味でも、今回オビにさくらこと、倍賞千恵子さんにお言葉をいただけたのは、本当にありがたいことでした。渥美清さんの写真、倍賞さんのお言葉、山田洋二監督と朝間義隆さんのお名前が並んでいる様子は、何とも正しいように思います。

本書は、『男はつらいよ』という大海を映し出すにはあまりに限りある小さな一冊ですが、しかし、作品の素晴らしさの一端を確かにお伝えできる一冊になっているんじゃないかと思います。本書をお手に取っていただいて、その言葉の美しさをぜひ知っていただけたらと思いますし、そして、また映画を見ていただけたら、これ以上嬉しいことはありません。

そして、新作『お帰り 寅さん』もぜひぜひご覧ください!

私は役得で試写会で拝見しましたが、胸がいっぱいになりました。第50作をご覧になってからまたこの本を見ていただくと、「あっ」と思っていただけるかもしれません。

最後になりますが、大変お世話になりました松竹さまのご担当Kさん。そして、寅さんを愛してやまないN編集長に、改めまして御礼申し上げます。N編集長が「今寅さんに出会い直すことは、ムトウさんの人生にとって大きな意味があるよ、絶対に」と言って下さったこと、本当におっしゃる通りだった、と今感じています。

(むとう)

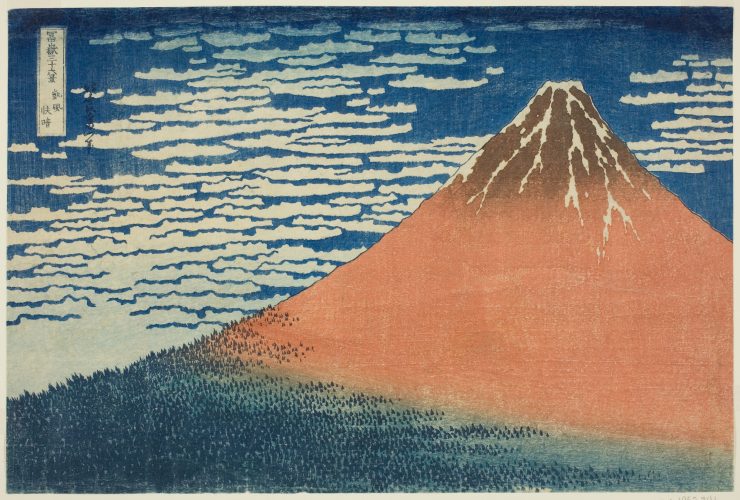

11月26日に始動した「YAMAP MAGAZINE」さんにて連載中の「フカボリ山の文化論」第二回目が公開されました!

11月26日に始動した「YAMAP MAGAZINE」さんにて連載中の「フカボリ山の文化論」第二回目が公開されました!