いやあ、ほんと。

好きなものは好きだとアピールしとくもんですねえ。『歴史街道』編集長のOさんは、私が仏像大好きだ~!と話しまくっていたことを、ちゃんと覚えていてくださいましたよ。

歴史雑誌において、最も読者の皆さんのニーズがあるであろう、「血沸き肉躍る戦いの庭」みたいな世界……戦国時代や幕末あたりというのは、一般誌だったらまだしも、『歴史街道』さんでは、私ごときではとてもとても……。

しかし、そこに密教やら修験道、美術や食べ物なんかで角度を与えても大丈夫だったら、結構いけます。はい! 各社様、そんなオファー、ぜひぜひどうぞ。お待ちしております!

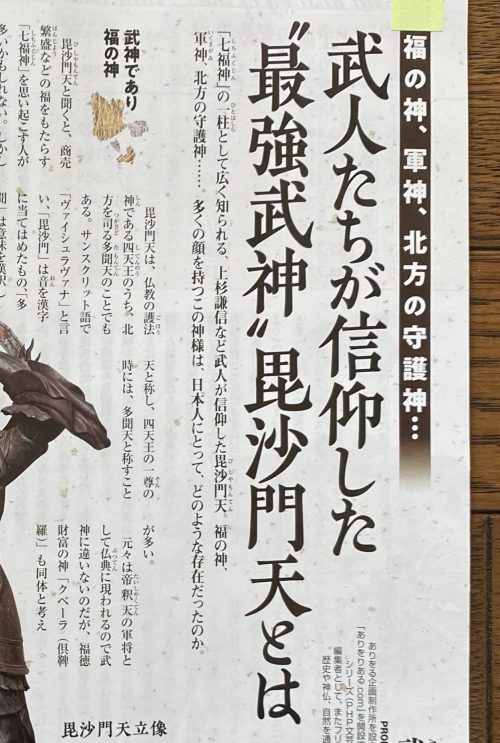

さてさて、そんなわけで、今回は大好きな仏像、しかも奈良国立博物館さんの特別展「毘沙門天―北方鎮護の神ー」開催に絡めての、毘沙門さんの記事を書かせていただきました!

ほんと至福。

至福としか言いようがない時間でした。

ぜひとも誌面でご覧いただきたいのですが、今回は4Pの記事なのに、なんと毘沙門天像の写真が6体も掲載されています!!さらにもう、その6体は選りすぐり中の選りすぐりです!

いち見開きに、鞍馬寺さんの毘沙門天像(国宝)と、東寺さんの兜跋(トバツ)毘沙門天像(国宝)が並んじゃってるんですもの。ほんと贅沢にもほどがあるってくらい贅沢。これは、書籍では到底無理です。奈良博さんの特別展あってこその、贅沢なご登場です。

今回は毘沙門天のお話だけでは、あれなので、「毘沙門天と武人」というテーマにして、ちょっとだけ角度を考えてみました。みんな大好き坂上田村麻呂とか、上杉謙信が、超ド級にガチ勢だったという話を中心に思いを込めて書かせていただいとります!

実は、ここだけの話ですが、こちらに掲載させていただいた分量の3倍は書いちゃいましたよ。いったん書いて、それを三分の一に縮めたんですが、最初の文章は冗長かもしれませんが、愛に溢れててなかなか悪くないので、いつかどこかでご紹介できたらいいなあと思っております。

ぜひ、お手に取ってみてくださいね!

そして、奈良博へ、GO!!!!!(3月22日までです!)

最後になりますが、O編集長、担当してくださったWさん、今回も大変お世話になりました。ぜひまたよろしくお願い申し上げます。

(むとう)