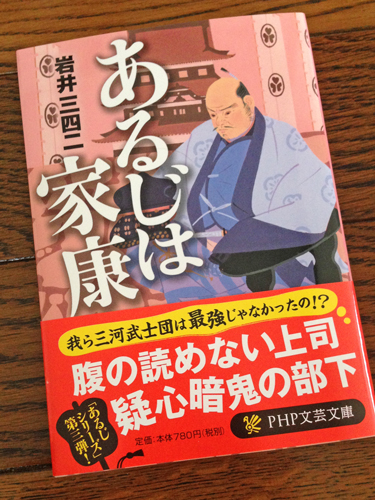

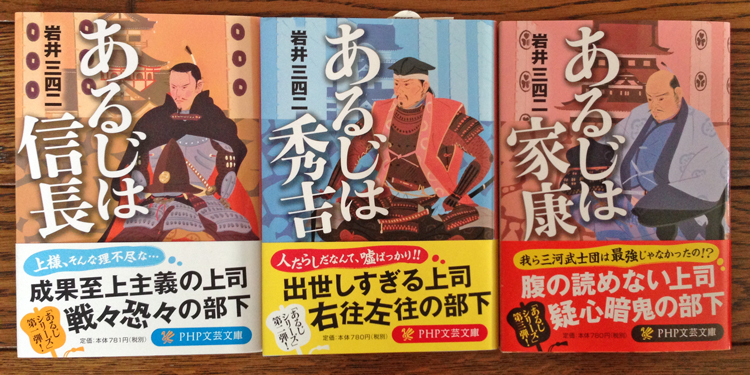

第一弾は『あるじは信長』、第二弾は『あるじは秀吉』と……続いてきました岩井先生の「あるじシリーズ」。

第三弾は、もう言わずもがなですよね。

家康と言えば、「ザ・苦労人」ですよね。

三歳、物心つくかつかないかで実のお母さんは政治的理由で離縁されて離れ離れになっちゃうし。

6歳で宗主である今川家に人質に出されるかと思ったら、途中で誘拐されて敵対していた織田家の人質になっちゃうし。

8歳の時にはお父さんが家臣に殺されちゃうし、いや、もっとさかのぼればお祖父さんも家臣に殺されちゃってるし。

ふわああ、なんですかこのすさまじいまでの、不幸の連続。

子ども時代からこんな過酷な出来事を乗り越え、生き抜いたからこそ、天下人になったのかな~、家康、本当にすごい、とみなさんも思われると思います。

が。

そこでみなさんに気づいてほしい。

この過酷な条件で生き抜いたのは家康さんだけじゃないということを。

こんな天中殺ばっかり押し寄せてきてるような、相当に不運な主君に仕えた「家臣のみなさん」がいたということを!!!

『あるじシリーズ』は、「家臣」が主役の短編連作集です。『あるじは家康』にも、嵐のような災難の中をどうにか生き抜いて、最終的に天下をとった偉人・家康に仕えた皆さんの悲喜こもごもが描かれています。

前二作に比べて、大久保忠隣、石川和正、茶屋四郎次郎、ウィリアム・アダムスといったいわゆる有名人が多いですけど、そこはさすがの岩井先生。ならではのユーモアと新しい解釈とでぐいぐいと引き込んでくださいます!

家康マニアの方にも、家康を全く知らないという方にも、ぜひ手に取ってみていただきたい、愉しい連作小説集だとおもいます。

そして、ぜひぜひおすすめしたいのが、この三冊・一気読みでございますよ~!

そして、ぜひぜひおすすめしたいのが、この三冊・一気読みでございますよ~!

並べてみましたがいかがでしょう?

O編集長、渾身のコピーがさらに効いてきますね~!

ぜひお手に取ってみてくださいね!

(むとう)