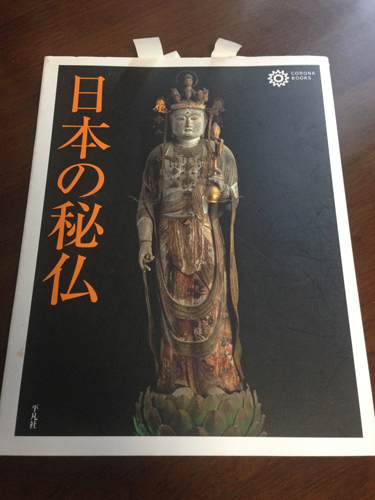

仏像好き必携の書『コロナブックス98 日本の秘仏』(平凡社)

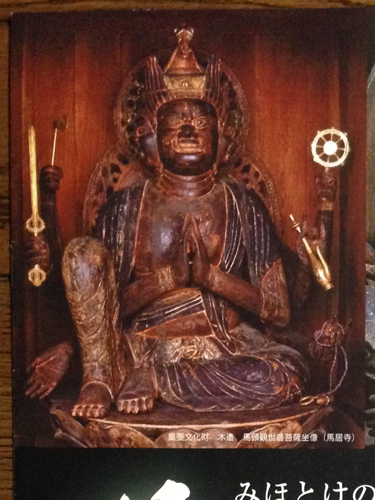

さて、そして念願の馬居寺さん、中山寺さんのご本尊で秘仏の馬頭観音さんにようやくお会いできるわけなんですが…。

ここで、なぜ私がそれほどまでにこちらの馬頭観音さんにお会いしたい、と念願していたかについてなんですけども。その存在を知ったのはこの『日本の秘仏』(平凡社)という本と出合ったからです。

奥付見ますと2002年となってますから、もう13年も前なんですねええ。

本書が出た時の喜びときたら!日本の秘仏すべてが網羅されているわけではありませんが、これぞというものは美しい写真とともに掲載されています。そしてさすが平凡社さん、印刷がまた美しい!情報を得る、というだけではなく写真集としても大変美しい本です。

私はにやにやしながら、「日本の」ってつけなくてもええんちゃうかな、などとぶつぶつ言いながら、喜び勇んで購入。

そして、秘仏のご開帳タイミングをチェックしておりましたところ、特に心惹かれたのがこの二体の馬頭観音さんだったのです。

そのお姿の美しいことときたら!

私の目は釘付けです。

そしてさらに夢中になってしまったのは、白洲正子さんの「賛」が添えられてたからかもしれません。

本書はところどころに高名な作家さんの文章がまるで「賛」のごとく入っているのですが、この馬頭観音さんあたりには、憧れの白洲正子さんの文章(おそらく『私の古寺巡礼』からの引用)が入っているのですね。

うわあ、私も拝観してみたいなあ。

そう思いましたけども、中山寺さんは33年と17年に一回、馬居寺さんは25年と午年に一回と書かれています。おいそれと拝観できるお像ではないです。「死ぬ前に一度見れたらいいな」、私はそう思い、チェックの付箋をたてたのでした。

まずは馬居寺さんの馬頭観音さんから!

さて、前置き長いですが、それほどの思い入れのある今回の旅。

最初の目的地、馬居寺さんに到着しました(ツアーとしましては、長楽寺さん、おおい町郷土資料館を経て三ヶ所目ですが、端折らせていただきます。長楽寺さんの阿弥陀如来坐像もそれはもう素晴らしかったのですが!)。

さて、大雨の中バスでの移動ですので、周囲の様子ははっきり体感できていないのですが、とにかく山を登っていきます。

実際にはご本堂にまずお参り、が正しいですが、大雨ということで、ご本堂の上の山道までバスで送ってくださいました。とはいえ、そこからも少々歩きます。

こちらがそのお堂。

こちらがそのお堂。

位置関係からしますと、神社なんかで言うところの奥の院、のような感じでしょうか。ご本尊がいらっしゃるのにふさわしい場所です。

そしてさらにこのお堂の奥の保管堂にいらっしゃいます。

重要文化財に指定されていますので、鉄筋コンクリートのお堂にお納めしないといけないんですね。

重要文化財に指定されていますので、鉄筋コンクリートのお堂にお納めしないといけないんですね。

さて、この馬居寺さんですが、今でこそ普通の大きさのお寺さんですが、大変由緒正しい古いお寺さんです。お寺さんにいただいたパンフレットによりますと、開基は聖徳太子、飛鳥時代のことだそうで…、

「聖徳太子が秦川勝を伴い、甲斐の黒駒にまたがり諸国遍歴の折、若狭の和田浜を通られ休憩中に愛馬が見えなくなり捜しておられると、南の山上よりいななきが聞こえ、光明が輝いたので此処ぞ観音の霊地であるして、太子は堂塔を建立され、栴檀の香木をもって一刻三礼して馬頭観世音菩薩坐像を刻み安置されました」(パンフレットより引用)

とあります。

史実と寺伝というのは必ずしも一致しません。

こちらも、ご本尊の観音さんは平安末期の作だそうですから、聖徳太子が作ったとするには時代的に400年以上の大きな隔たりがあります。その点だけ取っても、すでに史実とは異なってるわけですね。

でも、こうした寺伝、または言い伝えというのはやはり大きな意味が込められていると思います。

こちらのお寺さん及びお像を語るとき、「聖徳太子」「秦川勝」「甲斐の黒駒」というキーワードを使っている、つまりこのワードはとても重要な要素なわけです。そこのところの意味を読み取るべきですよね。

まるで神像のようなしっかりとした存在感とかわいらしさ

さて、早速お堂の中へ。小さなお堂は、ツアー全員入りきりません。

ちょっとずつ譲り合って、しかし私は図々しくもお像の真ん前に陣取りました。

おおお…。

写真ではもう数えきれないほど拝見しているお姿です。

しかし、なんと言ったらいいのか……。

写真とはちょっと印象が違います。

こちらの写真(パンフレットを一部拝借して掲載させていただきます)をご覧ください。

馬頭観音さんならではの憤怒相、髪は逆立ち(怒髪)、少々いかめしい印象がありますよね。

でも実際のお像は、確かにいかめしくもあるのですが、それ以上に、大らかで優しいのです。

いわゆる地方仏、とされるものだと思います。京都で正当な教育を受けた仏師が丹念に造ったというよりは、地元の仏師がていねいに思いを込めて造った…、という感じがします。

このお像を造仏した仏師はかなり上手な方だと思います。しかし、なんとなくおもちゃのようなおかしみ・軽みがある…、あるというかそういう表現を選んでいる、という気がします。

仏さんというよりは、もともとこの土地におられた神さまの像を見ているような……。

何となく「ええよええよ、それでええ」、そんな風に温かい肯定のことばをいただいてるような気持ちになってきました。

それにしまして、ちょっとこの感想は予想外。自分としては、正直もっとおどろおどろした重たいものを感じるのではないか?と想像していたのです。むしろその逆でしたね。

これだから、写真だけではわからないんですよね。実際に拝観してみないと!

こうなってくると、中山寺さんのお像も楽しみです。どんなふうに感じるんでしょうか。

(続く)