自前取材〔兼夏休み)で山形・月山山麓へと旅してきました。

古巣Y社の友人Sさんと、フリーディレクターの友人・Kさんと私の三人旅。Sさんは最近お仕事でも山形に来ているとのことで、ものすごく詳しいのです!

Sさんの素晴らしい人脈と情報を主軸に今回の月山は登山ではなく、月山山麓で山菜料理を食べたりお祭りを見たりする、という主要テーマになりました。いや~、本当に楽しかった!Sさん、素晴らしいアテンドありがと~!

実は数年前、羽黒修験の「擬死回生」ルートを体験してみたくて、羽黒山の宿坊に宿泊し、月山へ登頂、尾根を歩いて湯殿山へと下山したことがありますが、その際には、鶴岡市のほう、月山西麓からアクセスしましたが、今回は、南麓の西川町のほうへアクセスしました。

鶴岡もめちゃくちゃよかったんですが、西川町もよかったですよ~!

海側の鶴岡と、内陸の西川では文化もかなり違うように思いました。海のない埼玉に生まれ育った私としましては、西川は何となく馴染みのある空気があるような気が……。

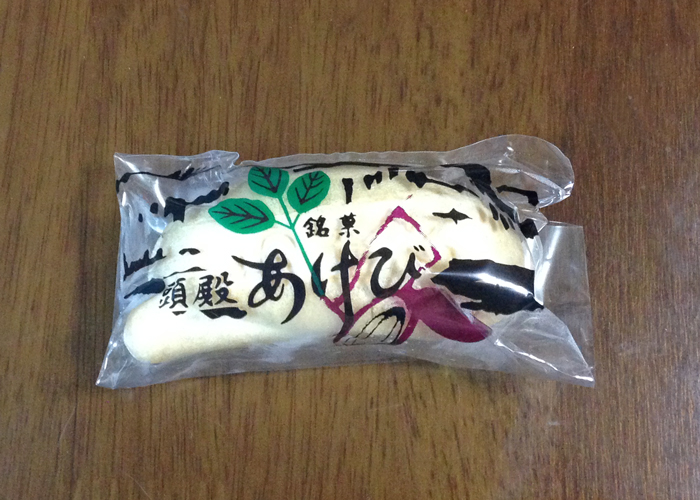

さて、そんな町で早速購入しましたのは、こちら!

「あけび最中」!!

実は西川のあたりでは、あけびの皮をお料理でよく食べるんだそうです。埼玉のあたりでは、あけびと言えば、皮より種のところのめちゃくちゃ甘いところをいただきますが、西川では甘いところは捨ててしまう、と聞きました。そして苦みのある皮を、ごま油で炒めたり、てんぷらにしたりして食べるそうです。確かに旅館では必ずあけびの皮料理を出してくださいましたが、ほろ苦くて癖になる味。お宿で食べて、すごく印象に残っていました。

そんなわけで、道の駅で目にして早速購入!

あけびの形がなんとも可愛い最中です。

意外とずしりと重いですよ!おおお楽しみ~!

割ってみますと、何と中は白あん!!

そして、何やら黒いものも入ってますが…、これはアズキですね!!アズキの甘納豆みたいなのが混ぜられてます!

これ、あけびの中身を再現しようとしてるんですね!

あけびは、バナナみたいな果実の中に、たくさんの黒い種が入っていますが、それがアズキということですね!?

白あんは、しっかりと練られてまして、ねっとりと濃厚ながら、手亡豆ならではの軽味のある美味しいあんこです。その中にアズキの味がちょっとアクセントで入ってる感じで、とても美味しい!

それにしても、デザインが可愛いのでちょっと小さく見えるかもしれませんが、ボリュームのほうもたっぷり。そういう意味でも大満足の一個です。

しかし、この製造されてる「和菓子ぬまざわ」さん、実は白鷹町にある和菓子屋さんでした。買った場所は西川町ですが、白鷹町、地図で見ますと、朝日連峰のほうの町で、けっこう遠い^^;。

パッケージに「頭殿(とうどの)」とありますが、これは朝日連峰の一つ「頭殿山」から来てるのかな?と思います。

これは、白鷹町のほうにも、いつか行ってみないといけませんね。

次の旅の課題ができました。

それにしても、山形はほんっとうに奥深いですね~!!

和菓子ぬまざわ

http://tabelog.com/yamagata/A0602/A060203/6006048/