突然ですが、実は私、古武術、剣豪好きなんです。

昔、剣道をやってまして、その時の師匠(正確に言うと師匠の師匠の師匠ぐらい。雲の上の人)が、ま~~~かっこよくてですね。私が出会ったのは中学生ぐらいでしたが、そのときすでに60代後半だったと思います。胴着姿もかっこよかったですけど、普段も細身の引き締まった体にいつもピシッとピンストライプの背広で、髪の毛はオールバックでね。

ものすごく強くて、厳しくて、そして優しい人でした。「昔の剣豪というのはこういう人だったんじゃないかな」と子ども心に思い、憧れました。

言葉はあまり多い人ではありませんでしたが、微笑みを含んだ視線でうなずかれたりすると、泣きたいくらいうれしかったものです。関わり合いは遠いはずですが、ずいぶん可愛がっていただいたと思います。どうしてそうしていただけたのか、今でも不思議なくらい。

さて、この先生のたたずまい、というのがいつも頭の中にある私としては、剣道を自分ではやらなくなってしまったその後も、剣豪小説は大好きなジャンルです

そんな私にとって、津本陽(つもとよう)先生という作家は、特別な存在でした。津本先生はまさに「大作家」。直木賞はもちろん、紫綬褒章などでも顕彰されておられます。

『下天は夢か』などの戦国もの、『塚原卜伝十二番勝負』などの剣豪もの、『坂本龍馬』などの幕末ものなど…。本当にたくさんの作品をものされてますが、その中でも、特に剣豪ものが私にとっては好きなジャンルです。

ご自身も剣道3段、抜刀道5段の剣士でらして、自身の体験から来るであろう体さばきや心の動き。そういうものがとてもリアルではっとさせられます。また、エッセイでは古武術の道場を訪ねる、といったものもあり、それがまたおもしろいんですよねえ!すっごい勉強になります!

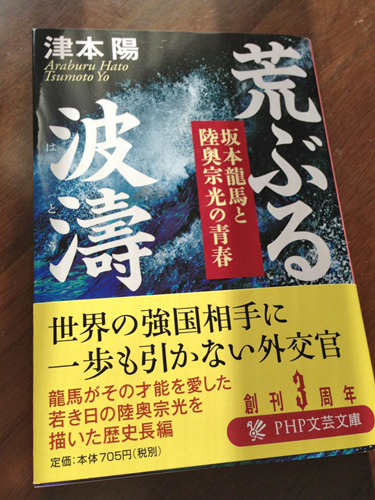

さて、そんな憧れの津本陽先生の単行本を、文庫にするということで、お手伝いさせていただいたのが本書です。いやあ、もう本当に光栄です!!子どものころから尊敬している作家の先生のお仕事させていただけるなんて、ほんと幸せものですね。

剣豪ものではなく副題にあるように、幕末のお話。主人公は「陸奥宗光(むつむねみつ)」さんです。陸奥宗光さんといえば、明治時代の名外交官として有名ですよね。

幕末以来の宿願であった欧米列強との不平等条約を、見事撤廃させた人物です。そして日清戦争では、伊藤博文首相とともに、外相として全権として下関条約締結にも立ち会いました。

しかし、本書では、その前のお話、青春時代の陸奥宗光「陸奥陽之助」が主人公になっています。

ものすごい外交官・政治家になる前のお話です。溢れる才能に恵まれた秀才でありながら、未熟で、世の中を冷めて見ている、孤独な青年…。こういう言い方してしまうのはよくないかもしれませんが、かなり「やなやつ」です。頭がよくて、才能もあるけど、なんだか周りを拒絶するような、そんな感じの青年。

そうなるのはまあしょうがないよね、ってくらい大変な目に合っているので、納得してしまうのですが、そこで、「坂本龍馬」と出会います。龍馬の天真爛漫さと大望に引き込まれていく陽之助。そして龍馬が死ぬまでの間の二人の「青春時代」が本書では描かれています。

幕末から明治というのは現代日本の「青春」と言ってもいい時代ではないかと思います。荒々しくて乱暴でめちゃくちゃで。でもちょっとだけ切ない。のちに大成する陸奥宗光ではなく、未熟で孤独な青年・陽之助の青春が、時代とオーバーラップしていくかのように描き出されていきます。

津本先生らしい、重厚な歴史小説です。幕末好きな方、坂本龍馬マニアな方もぜひお手に取ってみてくださいまし!(むとう)