日本仏教界の偉人としてあまりにも有名な、親鸞(しんらん)さん。その親鸞さんの生前の言動を弟子・唯円が書き残したというのが『歎異抄(たんにしょう)』です。

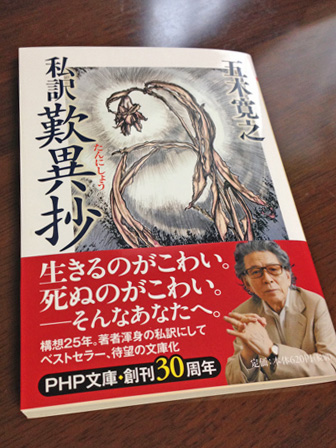

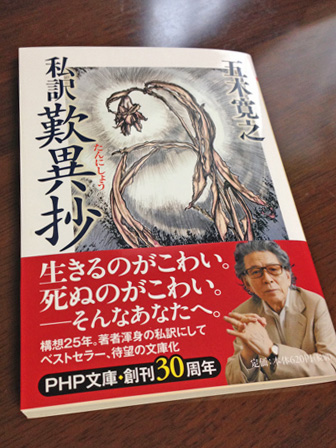

その歎異抄を、まさに現代のレジェンドともいうべき、五木寛之先生が『私訳』されたのが本書。ご存じのように五木先生は、博覧強記でらして、特に仏教(さらに言えば浄土真宗)に造詣が深くてらっしゃいます。休筆して龍谷大学に聴講生として通っておられたことでも有名ですね。

本書はそんな五木先生だからこその名訳で、単行本として出版された時にはベストセラーになりました。

そんな名著の文庫化を一部お手伝いさせていただくことになろうとは!!

ものすごく緊張しましたが、今回もたくさん勉強させていただきました。

じつは、『歎異抄』を読むのは、今回が初めて。仏教美術には昔から関心があって多少は勉強しているのですが、そういった造形以外のものにはとても疎いのです。ですので、このような機会をいただいて、五木先生の文章とともに原文も読むことができたのは本当にラッキーだったように思います。

#ちなみに、本書の構成は、前半が『私訳』、後半が『原本』、そして、解説を日本中世史の泰斗・五味文彦先生が執筆されており、まさに【最強の布陣】です。

さて、皆さんご存じと思いますが、親鸞さんは鎌倉時代(12~13世紀)を生きたお坊さまです。現在もたくさんの信者さんがいる「浄土真宗」の宗祖とされる人。知らない人ははいないだろう、というような巨人と思いますが、実は明治時代には「親鸞は実在しなかったのではないか」という説が出たほど(現在は実在したことがわかっています)、史料の少ない人なのです。

その少ない史料の中で(本人が書いた本ではありませんが)、その人となりと思想を最もわかりやすく伝えてくれるのがこの『歎異抄』で、五木先生も「親鸞という人の思想と信仰は、一般的にはこの一冊によって伝えられ、理解されたといってよい」とまえがきで書かれています。つまり親鸞さんが言っていることをまず知るには、歎異抄をまず読んでみるとよろしい、ということだと思うのです。

そういう意味でも、私は幸運でした。お仕事とはいえ、まず本書を読むことができ、五木先生の訳でとても近しく、その世界を感じることができたのですから。

「他人を蹴落とし、弱者を押しのけて生き延びてきた自分。敗戦から引き揚げまでの数年間を、私は人間としてではなく生きてきた。その暗い記憶の闇を照らす光として、私は歎異抄と出会ったのだ」(「まえがき」より引用)

そして先生のこの一節。

先生にとって「光」であった、歎異抄との出会い。先生の著作と出会って同じような気持ちになってきた読者はたくさんいらっしゃると思います。

ぜひ、そんな皆さんにも手に取ってほしい一冊と思います。13世紀に書かれた宗教書…としり込みされる方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、そこはなんといっても五木先生です。たくみな筆さばきでもって、土に水がすっとしみ込むように分かりやすい言葉でその世界が表現されています。

生きていくというのは本当に大変です。もちろん大変なことだけではなくていいこともあります。でも、疲れてしまうときもありますよね。そんな皆さんにできるだけ幅広く手に取っていただきたいと、オビの文言もちょっと仏教書らしくない文言を使っていただいてます。「生きるのがこわい。死ぬのがこわい。―そんなあなたへ」。

ぜひお手に取ってみてください!

(むとう)