真ん中にある文字はなんだ

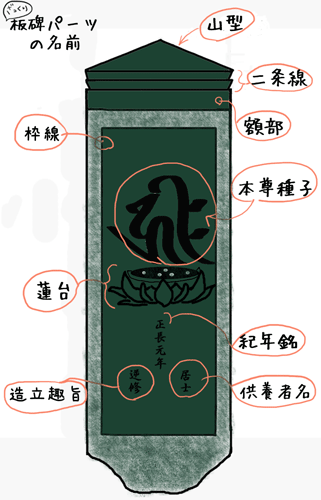

さて、ここで、ものすごくざっくり板碑を構成する要素をご説明しておきますね。

説明できるほど詳しくないのですけども、石ものファンのバイブルともいうべき『日本石造美術辞典』(東京堂出版・川勝政太郎著)でちょっとにわか勉強をしてご紹介します。

ちょっとイラストを描いてみました。かなり細かいところをはしょりましたが、こんなかんじです。

まず中央、一番目立つところにかっこいい字が書いてありますね。このフォント、「梵字(ぼんじ)」といいます。んでもって、この梵字一字が、仏さんのシンボルとなってましてですね。この一字が一種の符号となり仏を表します。これを『種子(しゅじ)』と呼びます。

たとえば、左の板碑の真ん中にある種子はこの一字で『キリーク』と発音されて、この一字でもって「阿弥陀如来」を表現してます。ですのでちょっとわかりにくいかもしれませんが、この一字がずばっと描かれていることによって、この石には阿弥陀如来さんが宿っている、と考えてもいいのかな、と思います。

こちらに描いた絵だと、ちょっとめんどくさなって省いてしまいましたけど、この大きな種子の下部分に、また違う種子が左右に二つ描かれたりします。仏像に興味のある人はお分かりかと思いますが、いわゆる三尊様式と同じですね。阿弥陀さんが、三尊形式で描かれるときには、向かって右に観音さん、左に勢至酸という菩薩さんが描かれますが、板碑でも同じです。

板状なので、いろいろ記録を残しやすいです

それから種子の下あたり。『紀年銘』と書いてありますが、これはつまり「年月日」です。この板碑を立てた日はいつかが書かれてます。

それから、その右下『供養者名』は、この板碑を立てた人の名前、場合によっては数名が連名になっていたります。左下『造立趣旨』は、この板碑を立てた目的。ここに書いてある『逆修』は「生きている間に自分で自分の供養をするためにたてます」という意味。

ほかにもいろんなパーツの名前を書いてしまいましたけど(ほんとはもっと名前があるんですけども)、ざっくり、大切な要素はこの4点なのかな、と思います。

板碑によってもっといろいろバリエーションがありますし、いろんなことがきざんてたりなかったりしますけども、大体こんな感じか~と思っていただければそんなに間違いはないんじゃないかな、と。

こういうことが、石の上に彫られているわけなんです。なかなか私たちのような素人にはわかりにくいんですが、一生懸命見ていると読めたりするんですね。おお!なんか年号「建長」って書いてないか!?と見たりして。そうすると、鎌倉時代の板碑なのか~と思ったりして、ちょっと嬉しい。自己満足ですけど…^^;。